JR九州が運営する香椎線という路線をご存知でしょうか?

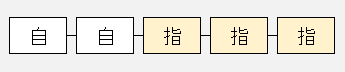

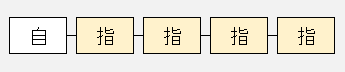

西戸崎~香椎~宇美を結ぶ香椎線は、全線単線で、運行頻度は昼間だと毎時2本。主要幹線ではないが完全なローカル線でもない、中堅路線という感じ。失礼ながら、地味と言えば地味な路線です。

しかし香椎線、鉄道関係者やファンならば注目している人も多いのではないでしょうか。というのは、「珍しい技術が導入されているから」です。具体的には以下の二点。

- 蓄電池車を使用している

- 運転士が乗務しない自動運転を行なっている

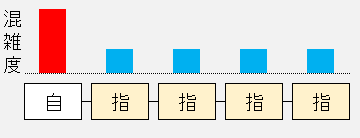

特に後者の自動運転が話題になっています。いや、自動運転自体は珍しいものではありません。しかしそれは地下鉄や新交通システムなど、踏切がなく、外部から人が侵入しにくい構造の路線で導入されているのが一般的です。

いわゆる「踏切がある普通の在来線」だと、どうしても相対的にイレギュラーが多いので、自動運転は難しい。しかし2024(令和6)年3月から、「踏切がある普通の在来線」の香椎線で、運転士を乗務させない自動運転が開始されたのです。

これは国内初。

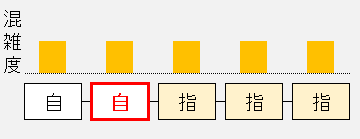

あ、「運転士を乗務させない」と書きましたが、無人運転という意味ではありません。ドア扱いや前方監視、緊急時のブレーキ操作等を目的として、ちゃんと運転台に係員がいます。ただ、この係員は運転士免許を持っていません。

(注:現段階では、免許なしの係員が乗務しているのは、一部の列車に限る)

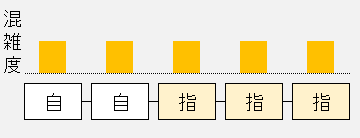

これは簡単に言えば、将来の人手不足に備えての用意です。運転士は養成する手間や費用がバカになりません。免許なしの係員を乗務させられる(もっと推し進めて無人運転)なら、人手やコストを削減できます。情勢を踏まえ、将来に向けて、いろいろな実験を香椎線で行なっているのですね。

前置きが長くなりましたが、今回の記事は、香椎線の訪問レポ(?)です。蓄電池車や自動運転の様子を見てきました。

写真や図で説明! 蓄電池車の外見や運用法

福岡県の香椎駅にやってきました。駅構内には、BEC819形という車両が停まっており、これが香椎線を走る電車です。搭載している蓄電池の電力で走ります。積んでいる電池で走る車両──巨大プラレールだと思ってください。

蓄電池車自体は、JR東日本でも走っていますが、そこに自動運転まで組み合わせているのが香椎線の大きな特徴ですね。

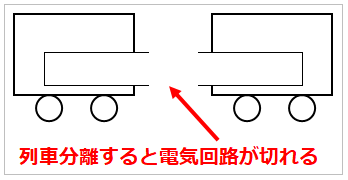

蓄電池車は、走るために「電池に充電する」作業が必要です。香椎線においては、この香椎駅にだけ架線が張られており、ここで電気を受け取って充電します。

そのため、香椎駅に停車中のBEC819形は、パンタグラフを上げています。スマホでいえば、充電器をコンセントに差して充電している状態です。

発車2分ほど前にパンタグラフが下がり、充電作業が終了。スマホでいえば、充電器をコンセントから抜くところですね。

もしパンタグラフを下げるのを忘れて発車すると、架線がないエリアに入った途端、パンタグラフが「バンザイ」して破損してしまいます。

香椎駅の発車前に、パンタグラフを確実に下げなければいけません。これを人間の注意力だけで行うと、失念したときにヤバイので、バックアップとして「下げ忘れ防止システム」が導入されているはずです。

自動運転を体感 ブレーキの掛け方は微妙な気が

発車時刻が迫り、信号が青に変わりました。運転台の係員は、モニターの映像でホームを確認します。ドアスイッチを操作し、ドアが閉まりました。ここまでは、通常のワンマン運転と同じ。

そして係員が運転台の「出発用ボタン」を押すと、列車がおもむろに動き始めました。はい、係員はハンドルやレバー操作を何もしていません。おぉ~。

香椎駅の構内を出るまでは、速度制限箇所もあり、ゆっくり走ります。が、構内から出ると列車は加速し始めました。運転台の係員の手は、動いていません。

係員の左手は、大きなボタンに置かれています。緊急停止スイッチですね。右手は、信号確認のために指差しをしたり、EBという装置のリセットボタンを押したりしています。

次の香椎神宮駅が見えてきました。ブレーキが掛かり始めます。運転台からは、「2両停目に停車します」という自動音声が聞こえてきました。そして停車……したのですが、正直な感想を書かせてください。

下っ手なブレーキだなぁ

いや、所定の停止位置からズレることなく、ちゃんと停まりましたよ。私が言ってるのは、ブレーキの使い方。

そんなにスピード出してないのに、けっこう遠くからブレーキを始めているなぁと感じました。もうちょっと突っ込んだ位置からブレーキを掛けても、間に合う気が。

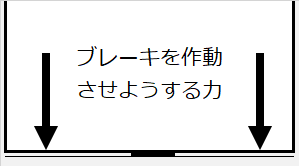

ブレーキの強弱も微妙だ。まず、緩やかなブレーキを掛けながら停止位置に接近。そして、停止位置が目前に迫ったところで、最後に強めのブレーキを使ってキュッと停まる。儂、衝動でちょっとヨロけたわい。

詳しい説明は省きますが、これは私の感覚──というかウチの会社基準では、下手なブレーキでして。

まあ、こういうブレーキの掛け方は、オーバーランを起こさないという観点では安パイです。雨や霧でレールが濡れていて、滑ることもあるでしょう。自動運転の機械に対して、気象条件や線路状態まで判断してブレーキを要求するのも酷ですし。「手堅く」を重視して、早めにブレーキを掛ける設定にしてあるのかも。

とにかく、ブレーキの技量に関しては、総合的に人間の方が優っていると感じました。

案内放送は作動タイミングが係員による手動だった

そんなこんなで、列車は定刻で順調に走っていきました。運転操作に関しては、駅発車時に出発用ボタンを押せば、あとは何もせずとも次駅の停止位置まで自動的に移動してくれます。

では運転台の係員はヒマなのか? いいえ。信号機や時刻の確認、駅では旅客の乗降監視にドアの開閉操作。いろいろ作業をしています。もちろん、走行中は前方を注視していることは言うまでもありません。

もし無人運転となると、これら(+異常時の対応)をすべて機械に置き換えなければいけませんが、それは大変だなぁと思いました。

ところで、駅発車時と駅到着前には、案内放送が流れます。これが係員の肉声ではなく、いわゆる自動放送……だったのですが、これが「完全に自動」ではなかった。

簡単に言うと、バスでやっているのと同じ。駅発車後と到着前に、係員が運転台のスイッチを扱うことで、案内放送が流れていました。つまり、「放送作動のトリガーは手動」なのですね。

運転は自動にしておいて、なぜ放送は自動にしない?

発車後と到着前に、勝手に案内放送が流れる「完全に自動」は、技術的には普通に可能。それをあえて採用せず、係員による作業を介在させているのには理由があるわけで。アレか? 係員をボケッとさせないために、作業を与えているのか?

どの規模の路線に導入するのが費用対効果面で優れているのか?

というわけで、蓄電池車 + 自動運転の組み合わせを見てきました。自動運転に関しては、一部「マジか」と思う部分もありましたが、非常にスムーズに運行されていました。

いや、だからこそ営業運転を開始したわけですが……。

あとは、こういったやり方をどの規模の路線にまで普及させていくか? いろいろな面で改修が必要になりますから、主要幹線でやろうとしたら、話が大きくなる。ローカル線に導入しようと思ったら、ローカル線にそこまでの投資をするのは費用対効果がどうなん? という話になるのかも。

個人的には、香椎線のような中堅路線で導入するのが、一番効率的な気もしますが。現在は、鹿児島本線でも自動運転の実験中だそうです。

鉄道の将来を大きく左右する蓄電池車や自動運転、今後の推移を見守っていきましょう。

さて、私は長者原駅で下車。篠栗線に乗り換え、博多駅に向かいます。次の目的地は、カービィカフェ(博多)です。

関連記事

乗務員不足で減便 中小だけでなく実は大手も乗務員確保に苦労している