運転士の後ろにかぶりついて運転風景を見ていると、線路上にはいろいろな標識があることに気づくでしょう。当然ながら、専門知識がないと読めない標識が多いですが、素人でも容易にわかる標識もあります。

たとえば、「85」や「60」といった数字が書かれた標識。

これは想像通り、制限速度(㎞/h)を表しています。道路に設置されている車の速度制限標識と同じです。

速度制限標識の隅っこが黒く塗られているのは?

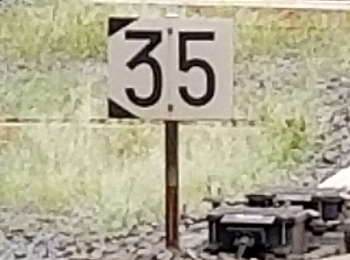

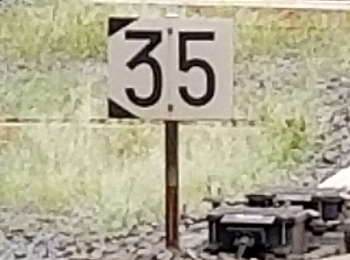

ところで、みなさんは↓のような標識を見たことはありませんか?

これも制限速度を表す標識で、数字の35は制限速度だとわかります。が、左上下の隅っこが少しだけ黒く塗られていますよね。これって、何を意味するか知ってます?

……というのが今回の記事です。

(注:標識の様式は鉄道会社によって違うので、こういう標識がない鉄道も当然あります)

「隅っこ黒塗り標識」は分岐器のところで登場する

まずは基本的な説明から。

以下の三つが、代表的な「速度制限が発生する場所」です。

- カーブ

- 下り坂

- 分岐器(ポイント)

そして、本日のお題である↓この速度制限標識。

この「隅っこ黒塗り標識」は、分岐器通過の制限速度を示す標識です。つまり、この速度制限標識は、分岐器の地点にしか出現しません。

「黒塗り」がされている方向にだけ速度制限が発生する

分岐器は、↓の図のように「直進側」と「曲がる側」に分かれています。

そして、「直進側」に関しては線路がまっすぐですから、速度制限を付与する必要はありません。100㎞/hとかで突っ込んでも、列車は脱線しないですね。速度を抑える必要があるのは、「曲がる側」に突入するときだけです。

つまり分岐器を通過する際は、「速度制限がないとき = 直進側」と「速度制限があるとき = 曲がる側」の両方があります。それを識別するために、速度制限標識の隅っこに、速度制限が発生する方向にだけ黒塗りがしてあるのです。

↓の図や写真でいえば、「左に曲がるときだけ45㎞/h制限」ということです。

これが「隅っこの黒塗り」の意味です。今度列車に乗ったら、実物をよーく観察して納得してください。