5G(ファイブジー)

──って聞いたことありますよね。略さずに言うと5th Generation、すなわち第5世代という意味ですが、いったい何の第5世代なのでしょうか?

これは、「移動通信システムの第5世代」という意味です。移動通信システム。早い話が携帯電話ですね。

日本で携帯電話が使われ始めたのが1980年くらい。それから約10年ごとに、通信システムの仕様がアップデートされてきました。1980~1990年が第1世代、1990~2000年が第2世代……と続いて、2020年からサービス開始された移動通信システムが第5世代 = 5Gというわけです。

当初の携帯電話は音声だけで、もちろんメールや動画視聴やインターネットなんて機能はありませんでした。しかし、現在では普通にそういう機能が使えます。これも、情報通信技術がどんどん進歩しているからです。

こうした情報通信技術の進歩が、鉄道にも大きな影響を与えようとしています。簡単に言うと、「情報通信技術が高度化すると信号機が不要になる」です。

軌道回路を使う仕組みはコスト負担が大きい

この記事は、『~鉄道から信号機が消える日~ (2)軌道回路の仕組みを優しく解説!』の続きです。

↑の記事では、軌道回路という設備について説明しました。

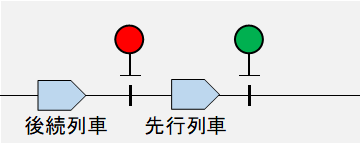

軌道回路とは、「列車がそこにいる・いないを検出できる設備」です。この軌道回路を線路に仕込み、列車がいる場合は信号が赤になり、後続列車の進入を防ぐ。

列車がいない場合は、信号を青にして後続列車の進入を許可する。

これが現在の日本で主流になっている、列車の安全確保の仕組みです。

ところが、この軌道回路を使う方法は、設備が大掛かりになるのでコストがかさみます。人口減少・少子高齢化で減収が見込まれる鉄道会社からすれば、あまり嬉しくない仕組みです。

そこで、コストを抑えつつ、列車の安全を確保する新たな仕組みを考えよう、となります。その流れで、情報通信技術を利用する発想が生まれました。

各々の列車が「自分の位置」を中央装置に無線送信する

ここからちょっと難しい話になりますが、なるべく嚙み砕いて書くので、頑張ってついてきてください(^^)

さきほど「列車の安全確保」と書きましたが、ようするに、列車同士の衝突を防ぐことです。

列車同士の衝突──言葉を換えれば、2本の列車の距離が0メートルになるということ。先行列車と後続列車が一定の距離を保ちながら運転すれば、衝突事故は起きません。

他の列車との距離を0メートルにせず、ある程度の間隔を保つ。これを無線(情報通信技術)で実現する方法は、次のようになります。

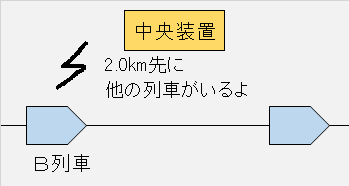

まず、各々の列車が「自分は今どこを走っているか」の位置情報を、無線で中央装置へ送信します(↓図)。

高速道路を思い浮かべてください。道路脇にはキロポストが建っていて、「ここは東京から○㎞地点だなぁ」とわかるようになっていますよね。鉄道も同じで、路線の起点駅を基準にしたキロ程(位置情報)が存在します。

話を戻すと、中央装置は、各列車から送られた位置情報を集約して計算を行います(↓図)。

↑図だと、B列車が3.5㎞地点・A列車が1.5㎞地点にいます。両者の距離は2.0㎞と算出できますね。中央装置はB列車へ、「2.0㎞先に他の列車がいるよ」と無線で情報送信します(↓図)。

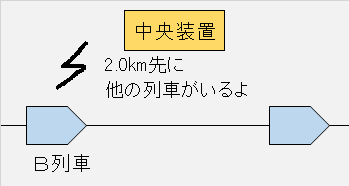

B列車は「2.0㎞先に他の列車がいる」との情報を受信します。2.0㎞先にA列車がいる、すなわち2.0㎞以上走ったらA列車と衝突です。別の言い方をすると、自列車の限界走行距離 = 2.0㎞というわけ。

こうした位置情報のやり取りを、繰り返し・超高速で行うことにより、各々の列車が「先行列車までの残距離」をリアルタイムで把握します。情報は運転席のモニターに表示されます。

先行列車までの距離を算出 → 接近しすぎたらブレーキ

さて再掲図。

この場合は、先行するA列車まで2.0㎞も間隔があります。じゅうぶんな間隔なので、後続のB列車は、そのままの速度で走り続けることができます。

距離が縮まってくるとヤバい。たとえば、先行列車までの距離100mとなれば衝突の危険です。

そうなった場合は、直ちにブレーキが掛かって停車し、先行列車との距離が0(衝突)にならないよう対処します。

ただし、同じ残り100mでも、5㎞/hとかの低速で走っていれば、まだ余裕がありますね。その場合はブレーキは掛かりません。

「先行列車までの残距離」と「自列車の速度」をリアルタイムで把握し、「このまま走り続けると、先行列車と衝突するか否か」を演算し続ける。衝突しそうならブレーキ、そうでなければノーブレーキ。

これが無線(情報通信技術)を使った列車の安全確保の方法、無線式列車制御(CBTC)です。かなりザックリした説明ではありますが。

こうした方法──無線を使った列車間隔の制御は、すでに一部で実用化されています。JR東日本の埼京線などで使われているATACS(読み方:アタックス)という方式がそれ。

同じくJR東日本の小海線でも、無線式の保安システムが導入されています。

JR西日本でも無線方式が検討されています。2023(令和5)年から和歌山線で導入される予定です。……と思っていたら、諸事情により延期になったようですが(^^;)

私鉄だと、東京メトロの一部の路線で2024(令和6)年度から導入されるようです。

「無線式列車制御」は情報通信技術の発達があってこそ

今回紹介したような「無線式列車制御」は、情報通信技術のレベルが高くないと実現不可能です。

「先行列車まで○m」という情報は、リアルタイムのものでないと困ります。通信速度が遅かったり、やたら遅延が起きたりすると、受信したのは1分前の位置情報、なんて事態になりかねません。

また、先ほどの説明ではA列車・B列車の2本だけでしたが、実際はもっと列車本数が多い。つまり、同時に多数の端末と通信できなければいけないのです。

情報通信技術の発達によって、このあたりがクリアできるようになったからこその方法、というわけです。なお、冒頭で5G(第5世代移動通信システム)について触れましたが、5Gの特徴は以下の通り。

- 高速かつ大容量の通信が可能

- 多数同時接続が可能

- 遅延が起きにくい

鉄道において5Gの活用が期待される場面はいろいろありますが、その一つが、今回紹介した「無線による列車制御」です。今後、5Gを利用した列車制御の技術が生まれ、磨かれていくでしょう。たぶん。

難しい話でした。とにかく、無線通信・無線方式というキーワードだけ覚えていただければOKです。

『鉄道から信号機が消える日』というタイトルの回収は、次回の記事で。

関連記事

(次)情報通信技術の発達で信号機は役割を失う ~鉄道から信号機が消える日~(4)

(前)軌道回路の仕組みを優しく解説! ~鉄道から信号機が消える日~(2)