今回の記事、テーマは砂です。

砂といえば、そのへんにいくらでも落ちていますから、ありがたみを感じたことのある人など皆無でしょう。ところがどっこい、鉄道においては、砂は非常に重要なアイテムなのです。正確に言うと、貨物列車を引っ張る機関車にとって必須の品です。

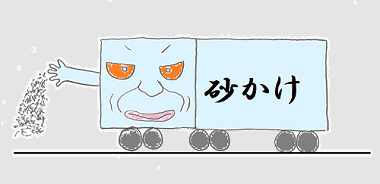

【基礎知識】機関車の「砂まき」とは?

まず、前提となる基礎知識の話から。機関車は、レール上に砂をまく機能を持っていることをご存知でしょうか?

(ご存知の方は、この項は読み飛ばしてください)

何のためにレール上に砂をまくのか? 簡単に言えば、レールと車輪の間に砂を介在させて摩擦力をアップさせ、「踏ん張り」をきかすためです。

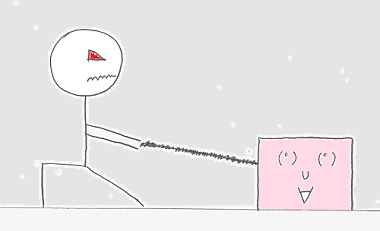

これは、人間がロープで荷物を引っ張るシーンを想像すると分かりやすいです。

足元がスケートリンクみたいにツルツル(=摩擦力が小さい)だと、踏ん張りがきかないので荷物を引っ張れませんよね。土のグラウンドのようにザラザラな(=摩擦力が大きい)方が踏ん張りやすいのは、体感として理解できると思います。

特に、貨物列車の機関車は重い荷物を引っ張るために「踏ん張り」が必要で、旅客列車よりも摩擦力というファクターが重要です。雨でレールが濡れているときの滑り止めや、上り坂で踏ん張りたい場合に備えて、摩擦力をアップさせる砂まき機能を持っているのです。

上り坂に対応するため青函トンネルでは砂をまく

さて、ここからが雑学。お断りしておくと、いずれも昔聞いた話なので、現在どうかはわかりません。その点はご了承ください。

雑学その1。

青函トンネル内には、砂がいっぱい落ちていた。

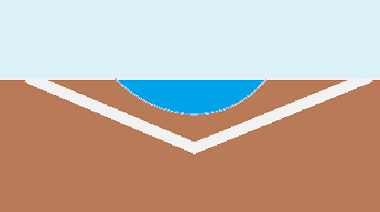

どういうことかというと、これは青函トンネルの形が関係しています。海の下をくぐる青函トンネルは、横から見ると、おおむねV字形になっています。

この線形が何を意味するか? 「トンネルの後半は、上り坂がずーっと続く」です。

この連続上り坂に立ち向かうため、機関車は頻繁に砂をまく。そのため、青函トンネル内は砂がいっぱい落ちていたそうです。掃除も大変だという話も聞いたような……。

出区点検を繰り返すうちに砂が積もる

砂がいっぱい落ちているのは、上り坂だけではありません。

雑学その2。

出区点検をよく行う線路には、砂が積もる。

車両というものは、電源オフの状態から立ち上げた後に、出区点検(または出庫点検)と呼ばれる作業を行います。これは、車両を動かす前に正常かを確認する作業。一例として、「ブレーキは動作するか」「ライトは点灯するか」「搭載品は揃っているか」などをチェックします。

で、砂まきが正常動作するかも実際に試験するため、機関車を置いて出区点検を行う線路には、砂が積もったそうです。「それを掃除するのは下っ端の仕事だった」とJR貨物のベテラン社員さん。

ちなみに、この出区点検(出庫点検)を正しく行えるかは、運転士になる際の試験項目の一つです。

粗い砂に細かい砂 機関区ごとに砂が違う?

さて、一口に砂といっても、ザラザラの粗いものからパウダー状の細かいものまで種類がありますよね。

雑学その3。

機関区によって、使用する砂が異なることもある。

「機関区」という言葉を知らない方のために解説しておくと……ようは車両・乗務員基地のことです。エリアごとに拠点となる基地があって、そこに車両・乗務員が属しています。神奈川の新鶴見機関区・愛知の稲沢機関区・大阪の吹田機関区あたりが有名でしょうか。

で、どこの機関区かは忘れましたが、そこの所属機には砂糖(?)のような粗い砂が装備されていたそうです。一方、また別の機関区では、細かく砕いた砂を使っていた。

なぜ機関区によって砂が違うのか? その理由までは、ベテラン社員さんも知らないそうです。地域特性を考慮しているわけではなく、単に機関区ごとの慣習みたいなものではないか……とのことでした。

ちなみに、一般的に砂は焼いてあるようです。焼くことでボロボロになって、より砕きやすくなりますし、湿気も飛ぶので管の中で固まり(詰まり)にくくなる。おそらく、そんなところではないでしょうか。

関連記事

【青函トンネルの雑学】「ある場所」では冷凍コンテナの電源を強制オフにする!